di Giorgia TERRINONI

Credo che mi abbia fatto piacere leggere che dal 15 marzo al 30 giugno 2019, la Galleria Corsini di Roma ospiterà la mostra Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile.

La scelta di dedicare una mostra romana a Mapplethorpe s’inserisce nell’operazione commerciale – più che sentimentale – di celebrare il trentesimo anniversario della morte dell’artista e si allinea ad altre iniziative internazionali quali, ad esempio, una possente retrospettiva al Guggenheim di New York (Implicit Tensions: Mapplethorpe Now) e una mostra tematica al Madre di Napoli. Anche l’esposizione romana avrà una natura essenzialmente tematica, concentrandosi solo su alcuni dei temi cari all’artista: lo studio delle nature morte, dei paesaggi, della statuaria classica e della composizione rinascimentale. E ancora, sulla sua collezione di fotografie storiche, raccolte insieme a Sam Wagstaff. La selezione delle quarantacinque opere e la loro collocazione all’interno della Galleria Corsini risponderanno, dunque, a più di un’intenzione: il lavoro di Mapplethorpe che salda passato e presente, o piuttosto, passato remoto e passato prossimo; il legame con lo spazio, inteso come luogo fisico espositivo, ma anche come luogo ideale del collezionismo; l’attività collezionistica dell’artista.

Mi è accaduto di pensare a Robert Mapplethorpe qualche settimana prima di apprendere la notizia dell’imminente opening; ma non in relazione al ciclo di eventi internazionali ai quali ho già fatto riferimento, né all’anniversario della sua morte (che, in tutti i sensi, mi sembra alquanto pretestuoso). In realtà, mi è accaduto di pensare a Mapplethorpe in relazione a un fatto di malcostume italiano. Mi riferisco all’articolo apparso, lo scorso 23 gennaio, sulla prima pagina di Libero. L’articolo titolava: C’è poco da stare allegri. Calano fatturato e PIL ma aumentano i gay.

Di fronte a queste parole tutto sommato molto poco sensate una parte d’Italia si è indignata, l’etica di Stato ha lanciato minacce, il Direttore Vittorio Feltri ha accusato i detrattori benpensanti del quotidiano di essere proprio loro i veri omofobi. Ovviamente, tutto è finito dopo un paio d’ore di tweet forsennati e false vergogne!

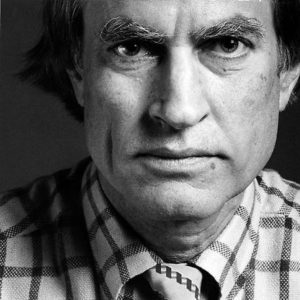

Immagino che l’associazione Mapplethorpe/Libero suoni alquanto bizzarra. Oppure, per chi avesse una qualche familiarità con la vita e l’opera dell’artista, che sia legata esclusivamente alla sua omosessualità. La seconda affermazione è in parte vera, non perché Mapplethorpe è stato un omosessuale di valore, laddove invece Libero paragona implicitamente l’aumento degli omosessuali in Italia a una di piaga d’Egitto. È vera nella misura in cui Mapplethorpe è appartenuto a quella categoria di persone che non accettano il fatto che l’identità sessuale e/o di genere giustifichi un qualche tipo di discriminazione. Che poi – diciamo le cose come stanno – questa robaccia si chiama razzismo! A parole sembra scontato affermare che gli esseri umani non dovrebbero subire alcun tipo di discriminazione, ma guardatevi intorno! Tra le altre cose, Mapplethorpe (1946-1989) era figlio d’immigrati irlandesi approdati nel Queens e si è formato durante gli anni delle proteste contro la guerra nel Vietnam, delle rivolte studentesche e dei movimenti per i diritti civili e di autocoscienza femminista e omosessuale.

In realtà, quell’associazione bizzarra mi ha riportato alla mente una’affermazione dell’artista che è meglio mantenere nella sua forma inglese, poiché molto più cristallina di quanto non risulti in traduzione.

‘My interest was to open people’s eyes, get them to realize that anything can be acceptable. (…) It’s not what it is, it’s the way it’s photographed’.

Se ci limitiamo ad analizzare quest’affermazione dal punto di vista dell’arte, possiamo annoverarla tra i numerosi elogi della forma. Una storia vecchia – però mai datata – che muove dalla statuaria classica per arrivare ad Andy Warhol e oltre, passando pure per Tiziano. Dalla seconda metà dell’Ottocento, poi, l’elogio della forma diventa il leitmotiv nella ricerca di molti artisti, per non dire che diviene una vera e propria ossessione. “Ricorda che un dipinto – prima di essere un cavallo da battaglia, una donna nuda o un qualunque aneddoto – è essenzialmente una superficie piana ricoperta di colori assemblati in un certo ordine” scriveva Maurice Denis.

“Bisogna trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono, il tutto messo in prospettiva“.

Quest’affermazione – alquanto ostica e soggetta a diverse interpretazioni – appartiene, invece, a Paul Cézanne; la si potrebbe idealmente dilatare a comprendere anche la dimensione di ricerca ossessiva che alberga nel lavoro di Giorgio Morandi. Frank Stella, erede del pragmatismo americano, arriva a semplificare tutto in poche inequivocabili parole, asserendo che “quel che vedi è quel che vedi”.

Le parole di Stella sembrano in parte contraddire quelle di Mapplethorpe. In realtà, non è così. È solo che Mapplethorpe aggiunge all’elogio della forma alcune altre cose. Oltre a fare una bella dichiarazione d’amore all’arte della fotografia.

Non è irrilevante il fatto che l’artista sia approdato alla fotografia solo dopo aver superato un disinteresse nei confronti del mezzo. Inizialmente egli è stato piuttosto influenzato da Joseph Cornell e Marcel Duchamp, due artisti rigorosi ma potentemente visionari, dai quali ha tratto il gusto per l’assemblage. In questo senso, il suo primo approccio alla fotografia può essere letto in una chiave di curiosità polimaterica, ed è avvenuto per il tramite della Polaroid. Le immagini realizzate da Mapplethorpe nei primi anni settanta sono infatti incorporate all’interno di stratificati collages. In un tempo relativamente breve, però, le Polaroid si svincolano dalla sudditanza all’assemblage e l’artista inizia a ritrarre il brulicante universo underground di New York con la sua prima macchina Hasselblad.

Le immagini che, verso la fine del decennio, iniziano a scaturire dallo sguardo-macchina di Mapplethorpe sono state frequentemente definite scioccanti, sia per il contenuto che mostrano, sia per la forma attraverso cui lo mostrano. Mapplethorpe non ha mai apprezzato l’attribuzione di un carattere scioccante alle sue immagini. Per quale ragione? Beh, perché fino a quando lo shock si associa a una fotografia di reportage va tutto bene. In un certo senso, l’immagine di reportage è tanto più riuscita tanto più è scioccante. Ma associare lo shock a un’immagine Mapplethorpe significa caricare il termine di una dimensione ulteriore. Una dimensione che ha a che fare con un giudizio di valore. Ora, il giudizio di valore non si appunta sulla resa formale delle immagini – perché questa è indiscutibilmente strepitosa – quanto piuttosto sul loro contenuto. E così, siamo tornati al punto di partenza perché, tutto sommato, il mio intendeva essere proprio un discorso circolare.

All’aggettivo scioccante Mapplethorpe sostituisce l’aggettivo unexpected – inatteso, inaspettato – qualcosa che non si conosce perché non si è mai visto prima. Mi si potrebbe obiettare che si tratta di una sottigliezza linguistica. Tuttavia, la lingua è ricca di sfumature segrete e, qualora si avesse voglia di ragionare un poco su entrambi i termini, sarebbe difficile non constatare che il secondo è totalmente privo di una dimensione di giudizio.

Mentre per molti qualcosa che non si conosce perché non si è mai vista rappresenta un deterrente alla conoscenza, qualcosa che è bene rimanga nascosto. Come a dire che qualcosa se non la guardo non c’è. Per Mapplethorpe, invece, si tratta d’illuminare l’invisibile. La sua necessità estetica cela un’etica profondissima, talvolta provocatoria. Tuttavia, non priva di coraggio. Andare oltre la paura dell’ignoto, non utilizzarla come un ostacolo fasullo, non opporla alla conoscenza. In questo senso, egli è anche un artista molto generoso, perché trasforma la sua necessità in qualcosa di tremendamente bello.

A guardare una qualunque fotografia di Mapplethorpe – sia essa la rappresentazione della bellezza transitoria di un fiore, dell’intensità espressiva di un volto ritratto, del desiderio che solca protuberanze e rientranze di un corpo nudo, ecc. – non posso non mettere insieme l’elogio della forma di Maurice Denis con l’urgenza esistenziale di Paul Klee, secondo il quale l’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è !

Giorgia TERRINONI Roma marzo 2019