di Flavia ROVETTA

Critica d’arte

Artemisia Gentileschi, nota pittrice del XVII secolo, è stata più volte identificata come una sorta di femminista ante litteram.

Non è un caso che la sua figura sia stata riscoperta dalla critica storico-artistica proprio negli anni Settanta e Ottanta, quando le battaglie politiche, sociali e culturali portate avanti dal Movimento delle Donne esigevano simboli in cui le donne potessero identificarsi.

Non è un caso che la sua figura sia stata riscoperta dalla critica storico-artistica proprio negli anni Settanta e Ottanta, quando le battaglie politiche, sociali e culturali portate avanti dal Movimento delle Donne esigevano simboli in cui le donne potessero identificarsi.

Il mito moderno che ha trasformato Artemisia Gentileschi in un’icona del femminismo è nato da una critica superficiale della sua produzione artistica, che è stata fatta diventare quasi un doppio figurativo della sua vicenda biografica.

In quest’ottica la menzione dello stupro subito da Gentileschi per mano di Agostino Tassi, suo maestro nonché collega del padre Orazio, appare imprescindibile per definirne la statura artistica. La sua vita è diventata così la storia romanzata di un’eroina ribelle e vendicativa, in lotta contro la società patriarcale che avrebbe voluto sottometterla e i suoi dipinti sono diventati una sorta di vendetta visiva.

A tal proposito è utile menzionare un romanzo pubblicato nel 1947 da Lucia Lopresti, sotto lo pseudonimo di Anna Banti, dal titolo vagamente paternalistico: “Artemisia”. In questo romanzo-biografia Gentileschi viene rappresentata come una reietta che, eroicamente, diventa artefice del proprio destino. Al contempo, Giuditta, dipinta da Gentileschi nell’atto di decapitare Oloferne, si offre – fin troppo facilmente – come il perfetto alter ego della pittrice, desiderosa di punire in modo esemplare l’uomo che le aveva inferto atroci sofferenze.

A tal proposito è utile menzionare un romanzo pubblicato nel 1947 da Lucia Lopresti, sotto lo pseudonimo di Anna Banti, dal titolo vagamente paternalistico: “Artemisia”. In questo romanzo-biografia Gentileschi viene rappresentata come una reietta che, eroicamente, diventa artefice del proprio destino. Al contempo, Giuditta, dipinta da Gentileschi nell’atto di decapitare Oloferne, si offre – fin troppo facilmente – come il perfetto alter ego della pittrice, desiderosa di punire in modo esemplare l’uomo che le aveva inferto atroci sofferenze.

A ben guardare, però, il libro della Banti rivela ben poco della pittrice o dell’epoca in cui è vissuta, ma offre piuttosto uno spunto sull’autrice e sul tempo che hanno prodotto il romanzo. Come detto all’inizio, i simboli assumono un valore fondamentale di identificazione e aggregazione in ogni battaglia sociale e le donne impegnate nella rivendicazione del loro ruolo attivo all’interno della società trasferiscono il proprio sistema di valori su alcune figure femminili, elevate ad emblema della loro visione del mondo.

Artemisia finisce dunque per essere l’alter ego di Banti stessa che, attraverso questa figura di donna-artista, si pone domande cruciali, come quella sulla possibilità di riconciliare il modello di femminilità imposto dalla società patriarcale, con le esigenze di un’individualità creativa. Cos’ha allora in comune Artemisia, figlia del Novecento, con Artemisia Gentileschi, artista del XVII secolo? Poco o nulla.

Si potrebbe tuttavia obiettare che, anche prescindendo da una fuorviante lettura autobiografica dell’opera della Gentileschi, l’iconografia dei suoi quadri riveli in più di un caso la mano femminile che li ha dipinti.

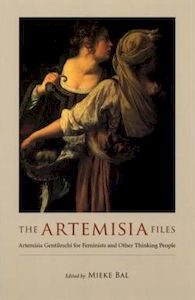

Per citare un altro studio interessante, le autrici di “The Artemisia Files. Artemisia Gentileschi for Feminists and Other Thinking People” (2005) sostengono che la natura intrinsecamente “femminista” della pittura di Gentileschi vada rintracciata nella composizione delle immagini e, specificamente, nel trattamento dei personaggi femminili, espressione di una forza e di una consapevolezza di sé del tutto inedita.

Per citare un altro studio interessante, le autrici di “The Artemisia Files. Artemisia Gentileschi for Feminists and Other Thinking People” (2005) sostengono che la natura intrinsecamente “femminista” della pittura di Gentileschi vada rintracciata nella composizione delle immagini e, specificamente, nel trattamento dei personaggi femminili, espressione di una forza e di una consapevolezza di sé del tutto inedita.

Dovremmo allora dedurre che un quadro è “femminista” quando la sua iconografia esalta il ruolo delle donne e le fa apparire più forti degli uomini?

Dunque Giuditta non è un’icona femminista in quanto vendicatrice ideale di Artemisia, bensì in quanto donna attiva, padrona delle proprie azioni e della propria vita.

Ma come non notare la posa voluttuosa in cui si cristallizza il corpo dell’eroina, che offre le sue forme seducenti allo sguardo di Oloferne e dello spettatore? È proprio qui che coloro che vorrebbero applicare una patina di femminismo all’opera della Gentileschi cadono in contraddizione: non sono i contenuti iconografici a rendere un’immagine autenticamente femminista, bensì le modalità di rappresentazione. Quello che Laura Mulvey ha definito male gaze, lo sguardo maschilista (Visual Pleasure and Narrative Cinema, 1975), è il filtro con cui la società occidentale ha sempre guardato – e continua tutt’ora a guardare – il corpo femminile.

La figura femminile ha un ruolo narrativo limitato dalla sua funzione contemplativa: lo scopo primario del corpo della donna, all’interno della rappresentazione, è quello di essere mostrato come un oggetto, esposto allo sguardo per suscitare il piacere visivo maschile.

L’immagine sessualizzata e oggettualizzata della donna ha come referente l’immaginario maschile e, se le immagini vengono prodotte all’interno di una società sostanzialmente patriarcale, sia i loro autori che i loro fruitori saranno imprescindibilmente condizionati da quell’ordine simbolico. Perfino quando gli autori sono autrici e gli spettatori sono spettatrici.

Se ipotizzassimo che Artemisia Gentileschi sia stata realmente e intenzionalmente un’artista femminista, dovremmo anche essere in grado di concluderne che si sia sottratta consapevolmente a quell’ordine simbolico patriarcale implicito nello sguardo, che condiziona da sempre il modo di osservare e rappresentare la figura femminile nel mondo occidentale. Tuttavia dobbiamo constatare che lo sguardo dell’artista non è qualitativamente diverso da quello di qualsiasi altro pittore suo contemporaneo, né da quello dello spettatore – antico e moderno – che osserva l’immagine. Non basta proporre dei contenuti presumibilmente “femministi” se la qualità dello sguardo e le relative modalità di rappresentazione restano legate ai modelli patriarcali.

Con questo, naturalmente, non si intende affatto sminuire l’operato artistico di Artemisia Gentileschi, che ebbe il merito di essere una delle pochissime pittrici della sua epoca di cui si conservi memoria, nonché una tra i più lucidi e sensibili interpreti della lezione caravaggesca.

Il suo indiscutibile talento non viene intaccato dalla presa di coscienza che ella rimane una figlia del suo tempo, così come la sua coraggiosa perseveranza nell’intraprendere la carriera artistica in un ambiente dominato dagli uomini non ha nulla a che fare con la costruzione di un primordiale immaginario femminista. Del resto, se sia realisticamente possibile costruire un’immagine davvero femminista, libera dalle modalità percettive imposte dal patriarcato, è una questione ancora aperta.

Flavia ROVETTA Roma 10 gennaio 2021