di Giulio de MARTINO

L’arte che vive. Ricordando Germano Celant

Si è ben scritto che i galleristi e i collezionisti – in una sola espressione: il «mercato dell’arte» – hanno determinato la fortuna economica degli artisti del secondo ‘900.

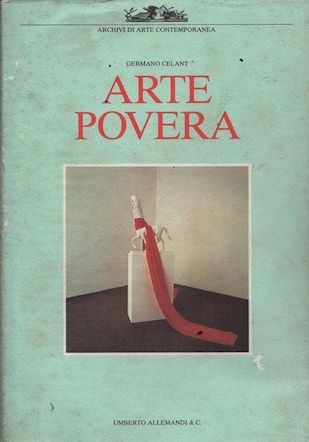

Un eguale merito, però, va riconosciuto sul piano intellettuale a quei critici, storici e ermeneuti che hanno fiancheggiato la carriera dei vari protagonisti e movimenti. Il lavoro della critica è stato decisivo perché il mercato non diventasse, in modo confusivo e estemporaneo, l’unico fattore di sviluppo delle arti e ne fossero evidenziate e valorizzate le dinamiche cognitive ed estetiche. Tra i primi «critici militanti» vi fu Germano Celant (Genova, 1940 – Milano, 29 aprile 2020).

La vitalità intellettuale e progettuale di Celant ha lasciato una formidabile traccia nell’evoluzione dell’arte del nostro passato prossimo. Giustamente si è scritto che la sua morte – provocata, a Milano, dalle insidiose complicanze della infezione da SARS COV-2 – ha concluso dentro un’epidemia il percorso delle arti visive prima dell’irrompere della condizione postmoderna.

Dalla fase di trasformazione neocapitalista con l’industrializzazione degli anni ’60 allo scenario postindustriale della «globalizzazione» tra i due millenni: di quella tranche di storia Celant ha vissuto e animato la parabola. Dalla rabbia di Emilio Vedova alla ribellione degli «artisti poveri», dalla land di Walter De Maria all’estetica globale del MOMA e della Fondazione Prada. L’arte osservata e implementata da Celant è stata un’arte svincolata dalla classicità e dall’ordine, da ogni ritorno – pure possibile – dentro i bordi della pittura e del quadro. Si è trattato, si badi, di un’arte costruita da una élite di creatori e proposta a un pubblico qualificato: preparato e ricettivo. Con Celant siamo rimasti un bel pò prima e un bel passo fuori del «siamo tutti artisti, fotografi, influencer …» della digitalizzazione universale[1].

Germano Celant ha fatto parte della contenuta schiera di critici militanti della neoavanguardia delle arti visuali. Senza più distinguere fra gli artisti e i critici, fra i creativi e i loro «compagni di strada», possiamo – rileggendo Celant – riattraversare quel movimento che ha preso avvio nel secondo Dopoguerra con l’arte informale per attraversare le stagioni del minimalismo, del concettuale e dell’arte programmata, fino a giungere alla land art e alla body art[2]. Seguendo la scansione della storia, Celant ha enucleato, dentro questo percorso, con una peculiare sottolineatura, il fermento creativo dell’arte povera. Oggi, senza trascurare le ramificazioni di questo processo, conta di più evidenziarne il substrato e, insieme, il perimetro.

La qualificazione della «povertà» come un connotato non già della miseria, bensì della ricchezza ha origine filosofica in Holderlin, Rilke, Trakl e Heidegger[3]. Quando la povertà fece il suo ingresso nelle arti del secondo Dopoguerra – nella scrittura e nel teatro, nel cinema e nelle arti visive e nella musica (il jazz)[4] – essa diventò un vettore di essenzialità, di trascendentalità, di nudità linguistica e estetica. L’arte povera – di cui furono precursori Joseph Beuys e Robert Rauschenberg – nel contesto più ampio delle neoavanguardie, non aveva la potenza ideologica e cognitiva delle avanguardie storiche. La percorreva piuttosto un «pensiero debole» che richiedeva la funzione generalizzante e coordinatrice della critica. Ecco quindi la duplice missione di Celant e di (pochi) altri di svincolare l’«esperienza dell’arte» dalla «storia dell’arte», dall’accademismo e dalla musealità, ma anche di liberarla dalla cappa plumbea della «morte dell’arte» annunciata da più parti.

L’equazione di Celant, con cui affinò la sua vista e la sua riflessione teorica, prevedeva di liberare l’Italia dal provincialismo fascista ma anche dal colonialismo americano. L’opera d’arte doveva tornare ad essere un oggetto pensante: non una reliquia o un reperto, ma neppure una innocua merce o un illusorio bene di consumo. Incontrò l’esigenza degli artisti di accedere a una «filosofia» che li aiutasse a scomporre e ricomporre tutti i segmenti della pratica artistica: l’ideazione e la performance, la condivisione e la fruizione, la commercializzazione e la conservazione. La libertà dei materiali e la delocalizzazione delle opere in istallazioni improbabili poteva consentire di nuovo il passaggio della corrente ideativa fra l’artista e il suo pubblico.

Oggetto di Celant fu proprio il pensiero che innervava gli artisti e di cui le opere erano state il punto di evidenziazione. La condizione dell’arte – negli anni ’60 e ’70 – era diventata ambigua, sibillina, ironica: da un lato si era umiliata, aveva perso l’aura, era diventata soltanto il segnale di se stessa. Dall’altro lato, dentro questo vuoto di forme, di tecniche, di modelli, si era ritrovata e rinasceva con lo specifico linguaggio dell’esistenza. Una esistenza divenuta esperienza ed esperimento, cioè ancora arte. Fu proprio l’autonomia dell’arte che provocò, a volte, forme di incomprensione e di contrasto fra la sua specifica rivolta e la ben diversa ribellione dell’ideologia[5].

Oggetto di Celant fu proprio il pensiero che innervava gli artisti e di cui le opere erano state il punto di evidenziazione. La condizione dell’arte – negli anni ’60 e ’70 – era diventata ambigua, sibillina, ironica: da un lato si era umiliata, aveva perso l’aura, era diventata soltanto il segnale di se stessa. Dall’altro lato, dentro questo vuoto di forme, di tecniche, di modelli, si era ritrovata e rinasceva con lo specifico linguaggio dell’esistenza. Una esistenza divenuta esperienza ed esperimento, cioè ancora arte. Fu proprio l’autonomia dell’arte che provocò, a volte, forme di incomprensione e di contrasto fra la sua specifica rivolta e la ben diversa ribellione dell’ideologia[5].

Negli ultimi anni la linearità e originalità di Celant ha rischiato di venire risucchiata dal gorgo rumoroso dei new-media, dalla marea dei linguaggi digitali, dai meccanismi di fruizione indistinta. Partendo da Emilio Vedova e dall’«arte povera», si era spinto fin dentro il «sistema globale» e la pratica di un’arte mondiale e transnazionale. Tuttavia la microfisica e la microbiologia della società liquida lo stavano sorpassando. Da un’arte che stava dentro «un» mondo e che agiva e reagiva, creandosi il suo specifico linguaggio, «contro» parti di esso (il sistema, il confine, il potere, la tradizione) si sarebbe giunti a un’«arte espansa» che si muoveva in un’epoca di intrappolamento e di contraddizione[6]. Per questo, al di là dei differenti punti di vista, i rievocatori e i commentatori di Celant hanno cercato, in questi giorni, di metterne a fuoco la storicità.

Giulio de MARTINO Roma 3 maggio 2020

NOTE