di Francesco MONTUORI

Il PAESE DEI BAROCCHI. Il quartiere INA Casa al Tiburtino

Qual’era lo stato d’animo degli intellettuali italiani nel primo dopoguerra? Confesserà Cesare Zavattini che ne sarà un interprete profondo:

“Scendevamo tutti come dal limbo e c’era in noi quella confusione mista di debolezza e persino di angoscia di chi vuole improvvisamente far tutto, dire tutto e in parte di godere di quel dono”.

Sotto la spinta non procastinabile dei problemi della ricostruzione, gli architetti italiani attraverso le pagine della rivista Metron, diretta da Luigi Piccinato e Mario Ridolfi dal 1945, cercarono un’alternativa culturale ed ideologica rispetto ai modi edilizi dell’anteguerra. La drammatica situazione del patrimonio edilizio, la carenza di case – si stimava che fossero necessari 5 milioni di vani – contribuirono ad alimentare un clima di fervore intellettuale in un clima di rinnovamento radicale della società italiana.

Nel 1949 viene istituito il piano nazionale INA Casa voluto dal governo Fanfani: il fine principale era quello di incrementare l’occupazione operaia, mediante la costruzione di case per i lavoratori. Lo sviluppo del settore edilizio avrebbe permesso un largo impiego di manodopera non qualificata, in particolare di immigrati provenienti dal mezzogiorno.

Nel 1949 viene istituito il piano nazionale INA Casa voluto dal governo Fanfani: il fine principale era quello di incrementare l’occupazione operaia, mediante la costruzione di case per i lavoratori. Lo sviluppo del settore edilizio avrebbe permesso un largo impiego di manodopera non qualificata, in particolare di immigrati provenienti dal mezzogiorno.

In alternativa ad un progetto di ammodernamento dell’industria edilizia il piano Fanfani mise dunque al primo posto l’assorbimento della mano d’opera, lo sfruttamento delle risorse materiali locali, lo sviluppo di imprese medie e piccole, la salvaguardia del libero mercato fondiario. La conseguenza fu che nessuna seria politica urbanistica fu possibile se non quella gradita alla speculazione edilizia.

Nello squallore della periferia romana i quartieri dell’INA Casa costituirono “oasi di ordine” nel caos edilizio squallido e disumano.

Nel suo editoriale “Continuità o Crisi” del 1957 il direttore di Casabella Ernesto N. Rogers ben sintetizza quella particolare congiuntura che vide la cultura architettonica affrontare il problema del cosidetto superamento dell’architettura razionale:

“la revisione e l’aggiornamento dell’architettura che caratterizza l’attuale situazione sono ricchi di fermenti indubbiamente positivi che porteranno a sviluppi concreti.”

Non basterà più essere genericamente moderni, bisogna specificare il significato di tale modernità e trovare soluzioni nuove alle istanze poste dalla società che usciva da una guerra disastrosa.

Fin dal 1945 Bruno Zevi era riuscito a suscitare nell’ambiente romano una serie di sollecitazioni e provocazioni. La fondazione dell’APAO, Associazione Per l’Architettura Organica, aveva permesso agli architetti più giovani, che avevano terminato l’università nel dopoguerra, di aderire ad un movimento che ambiva a realizzare le aspirazioni sociali che avevano animato la liberazione dal fascismo. Scriverà Bruno Zevi in Verso un’architettura organica

“L’architettura organica è un’architettura sociale …diretta a creare l’ambiente di una nuova civiltà democratica … essa vuole realizzare le aspirazioni sociali, far vivere meglio l’uomo, il popolo, dare una casa migliore al contadino, all’operaio, alla donna”.

Gli architetti più impegnati si mossero dunque verso una ricerca di una moralità nuova che si esprimesse nell’aderenza ai problemi concreti della società.

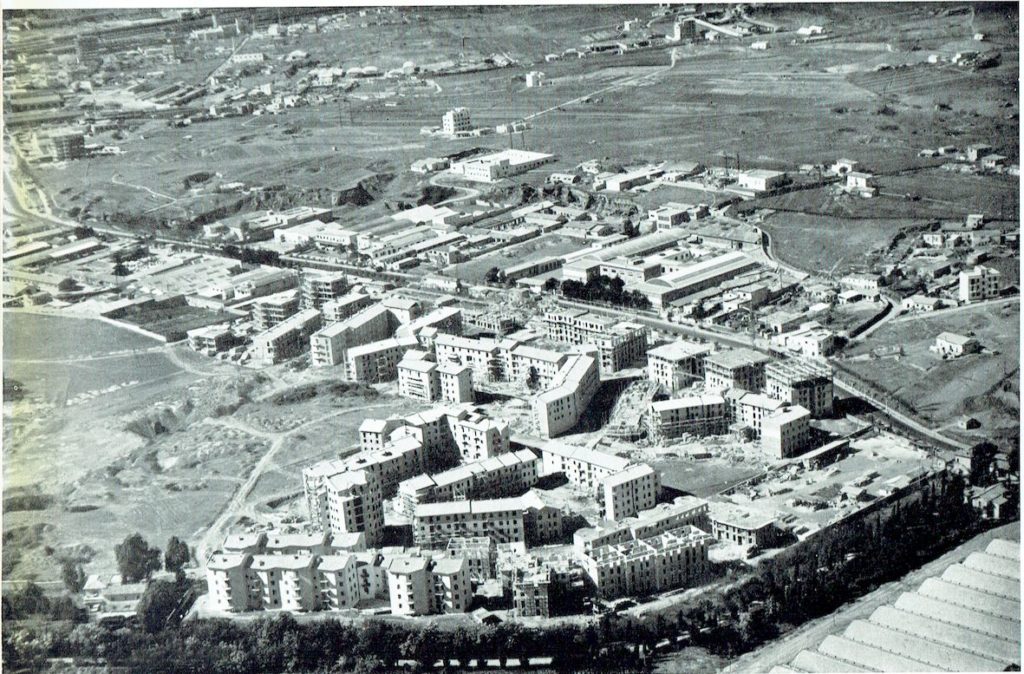

Al settimo chilometro della via Tiburtina (fig. 1),

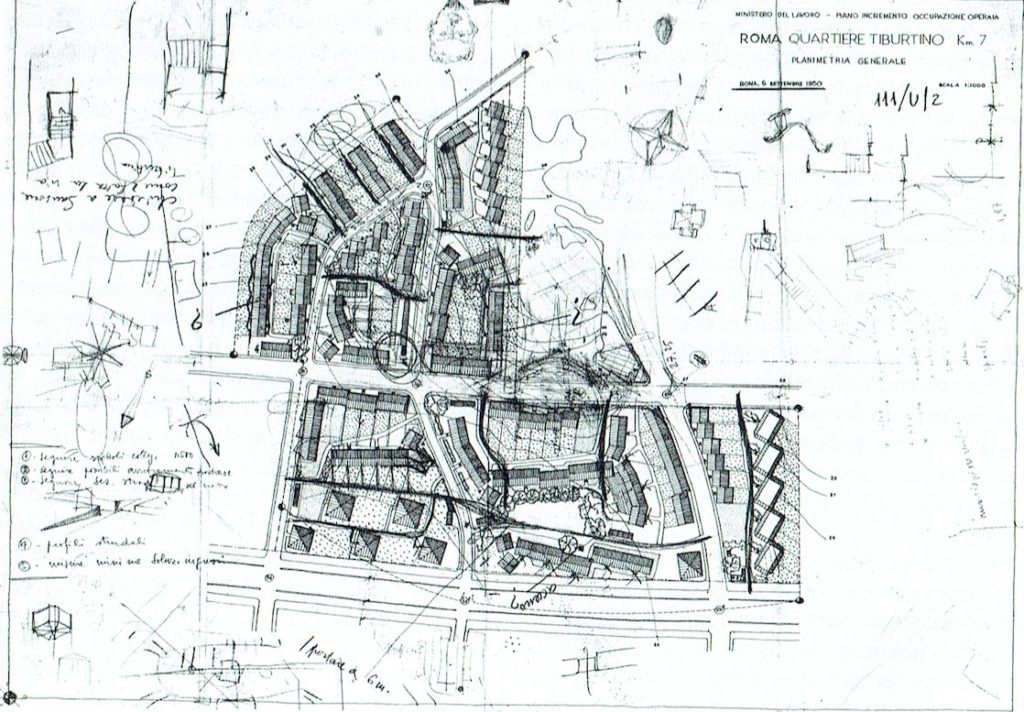

fra le sconnesse zone industriali, la ferrovia, il quartiere San Lorenzo, esiliata dalla città, fu individuata l’area del nuovo quartiere Tiburtino : l’intento era quello di realizzare 4.000 vani per circa 750 alloggi. Spetterà a Mario Ridolfi e a Ludovico Quaroni coordinare un nutrito gruppo di giovani architetti – fra questi Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Federico Gorio, Michele Valori – che, laureati nel dopoguerra, non avevano vissuto la vicenda del razionalismo italiano sotto il regime fascista. A tutti, in primo luogo a Ridolfi e Quaroni, interessava essenzialmente realizzare un progetto che superasse gli errori del passato funzionalista a cui venivano fatti risalire la sterilità figurativa e il fallimento sul piano umano. Si intendeva dare un giudizio sull’intera attività passata, sugli errori commessi durante il fascismo. Una progettazione dunque che facesse “tabula rasa” delle esperienze compiute, uno strumento di catarsi e di riscatto. (fig. 2)

Va detto che le esigenze conservatrici del mercato fondiario e la non casuale mancanza di un piano di inserimento del nuovo quartiere nella città in forte e incontrollata espansione favorì un indirizzo ambientalista che in fondo era ben radicato, da Giovannoni e Piacentini in poi, nella tradizione degli architetti romani. La dimensione artificiale ed astratta del paese sembrò allora la soluzione più semplice ed economica. Al piano per l’incremento dell’occupazione operaia corrispose organicamente un’ideologia dell’abitazione popolare suggerita da un interpretazione letteraria e populista della vita delle popolazioni cui erano destinate le nuove abitazioni. Di qui la scoperta dei valori dell’architettura “spontanea”, la polemica rigorosa contro la rigida e astratta definizione formale della costruttività razionalista e la semplice ricerca di standard tipologici.

Ridolfi aveva pubblicato un volumetto contenente le norme e i suggerimenti per la redazione dei progetti dell’INA Casa, suggerimenti che già indicavano alcune delle scelte costruttive e figurative che saranno adottate nel quartiere Tiburtino:

“composizioni urbanistiche varie, mosse, articolate tali da creare ambienti accoglienti e riposanti, con vedute in ogni parte diverse…dove ciascun edificio abbia la sua fisionomia ed ogni uomo ritrovi senza fatica la sua casa, col sentire riflessa in essa la propria personalità”. Sul piano figurativo l’esempio era quello dei quartieri scandinavi cui la maggioranza dei giovani architetti guardava con ammirazione. (fig. 3)

Il Tiburtino nasce quindi intenzionalmente chiuso alla città, senza rapporti di continuità formale ed urbana; non si poteva riconoscere nei caseggiati che crescevano nella periferia un qualsiasi valore né figurativo né urbanistico: ecco dunque la ricerca esplicita di separatezza e di autonomia; di un linguaggio popolare, memoria di una purezza e vitalità delle classi subalterne cui quel quartiere era destinato.

Ne derivò una metodologia fondata su una paradossale contraddizione: quella di progettare un architettura spontanea.

Carlo Aymonino commenterà, sempre dalle pagine di Casabella:“ si accentuò la ricerca del pittorico con la studiata casualità di molte soluzioni….per accentuare il carattere di costruzioni avvenuta spontaneamente in tempi successivi”. E aggiungerà:

“si è giunti al paradosso di inventare un racconto dialettale a tavolino, come surrogato di un’impossibile invenzione diretta dei protagonisti di quelle abitazioni….di ottenere un’unità attraverso il sovrapporsi di prospettive sempre varianti, formate da una successione di spazi diversi, collegate da un rinnovato valore della strada…. spazi chiusi e semichiusi per favorire rapporti sociali di vicinato” che nell’insieme dovrebbero costituire un ambiente conosciuto e l’identità una comunità. (fig. 4)

Nella spinta verso la città ci si è fermati al paese e il linguaggio svedese è stato declinato addirittura in romanesco.

Va tuttavia sottolineato che la poetica populista e più genericamente neorealista non fu una prerogativa della scuola romana. La pubblicazione nel 1945 del romanzo autobiografico Cristo si è fermato ad Eboli, dove i contadini descritti da Carlo Levi, non appartengono ai comuni canoni dei civiltà ma sono portatori di “antichissima sapienza e paziente dolore”, costituisce riferimento culturale per la formazione degli intellettuali nel dopoguerra. Lo stesso Rogers ammonirà:

“Si debbono stabilire le relazioni fra la tradizione spontanea (popolare) e la tradizione colta, per saldarle in un’unica tradizione”.

Così l’esperienza del quartiere La Martella, presso Matera, esperienza praticamente coeva di quella del Tiburtino, è rappresentativa dello stato d’animo degli intellettuali italiani; per ospitare gli abitanti dei Sassi, si volle un nuovo quartiere dove traspare la preoccupazione tesa a non distruggere la coerenza, la solidità interiore e le tradizioni di quella comunità contadina. Per soddisfare le esigenze sia materiali che ideologiche degli abitanti dei Sassi, si propose, in un moderno ambiente, una struttura urbana legata con le consuetudini e le tradizioni della società contadina materana.

Non ci si rese drammaticamente conto che il folclore e la tradizione popolare erano culturalmente subalterni alla crescente civiltà di massa che si veniva affermando.

Oggi nel paesaggio indifferenziato della periferia romana il quartiere INA Casa si segnala ancor più per la sua identità. (figg. 5 e 6).

Episodio ormai incorporato nelle maglie dell’indiscriminata espansione della città il quartiere conserva, anzi ostenta i propri caratteri distintivi: un’unità stilistica dovuta ad un comune linguaggio architettonico di impronta ridolfiana e un linguaggio familiare dovuto alla testimonianza di un modo di costruire semplice ed efficace. La rinuncia ad ogni innovazione tecnologica produsse un sobrio realismo architettonico e costruttivo. I materiali adottati sono articolati in disegni accurati; selce, mattoni, travertino creano convincenti suggestioni cromatiche; notevoli appaiono le Case alte di Mario Ridolfi e Piero Maria Lugli (figg. 7 e 8).

La riconoscibilità e la familiarità del quartiere, entro il tessuto indifferenziato della periferia romana, lo ha reso nel tempo un episodio fondativo nella storia della ricostruzione romana. Ludovico Quaroni, ritornando in quei luoghi dopo alcuni anni, racconta, in un editoriale su Casabella significativamente intitolato Il paese dei barocchi:

“C’erano gli operai che tornavano col giornale in mano, c’erano le donne a fare le ultime compere nelle botteghe ancora illuminate e nel buio delle strade secondarie ardevano le candele delle stazioni della via Crucis. C’era vita, comunque nel quartiere. Bello o brutto che fosse viveva alla meglio, e l’esperienza fatta, dunque, mi è sembrata valida, nonostante le riserve e i disconoscimenti, e l’odio magari, che ognuno di noi ha nutrito … Lo stato d’animo che ci sosteneva in quei giorni nei quali, per ognuno di noi, qui a Roma, interessava solo fare qualche cosa che fosse distaccato da certi errori d’un certo passato al quale rimproveravamo la sterilità e il fallimento sul piano umano non importa quanto costasse … ai futuri abitanti dei nuovi quartieri. Ma fra i documenti della reazione al razionalismo mi sembra tutt’ora il più deciso e il più forte nell’affrontare l’errore … E’ opera che fa parte di diritto della storia dell’architettura italiana. Questo volevamo che fosse, allora, il risultato di quello stato d’animo, di quella scomposta ribellione neorealista.”

Il paese dei barocchi, ha conquistato, nel non breve tempo trascorso, un suo carattere sovversivo e appare una non assimilabile lacerazione che si oppone alla bulimia della periferia che lo voleva fagocitare.

Francesco MONTUORI Roma aprile 2019