di Monica LA TORRE

Dal sacrificio alla grigliata. La carne e il sacro, la condivisione e l’ospitalità, il cotto e il crudo, la pratica magica della bollitura. Cosa rimane, nella tavola di oggi, di quando mangiavamo da guerrieri?

Per quanto industrializzato e omologato sia da considerarsi il cibo, nel nostro mangiare, specie festivo, sussistono abitudini vecchie di secoli, quando non millenarie. L’alimentazione, la predilezione per l’una o l’altra pietanza, risentono dell’eco di pratiche rituali radicatissime, archetipi primordiali ancora presenti nel nostro quotidiano. L’approccio mediterraneo – italico, è figlio dell’impronta greca, fortissima e viva. Tanto nell’approccio alla carne, che risente del ruolo avuto dal cibarsi delle vittime sacrificate agli dei, quanto nel pane e nei dolci.

Il cibo del rito

Alcuni esempi: nella panificazione, in tutto il Mediterraneo, e soprattutto nel nostro Meridione, sono frequenti alcune preparazioni in uso per i riti di passaggio: pensiamo alle forme apotropaiche di biscotti e pani che sussistono sincretiche nelle celebrazioni cristiane del nostro Sud. Oppure, all’accezione cameratesca, di condivisione e unione tra uomini simili, che permea la preparazione e il consumo di carne cotta sul fuoco, che ha origini sacre e millenarie, anteriori persino alla distinzione, più tarda ma potentissima, tra selvaggina di piuma e selvaggina di pelo (la seconda, appannaggio esclusivo dei re).

“La caccia e la guerra richiedono fiducia in se stessi e indipendenza le qualità del maschile che si è emancipato dalla madre non è più un bambino ma un uomo capace di difendere il gruppo di portare a casa la bistecca la carne che è il cibo dell’eroe, gli dà qualcosa in cui affondare i denti. Nell’Iliade i pasti dei guerrieri consistono immancabilmente di carni arrostite. Ed il valore e le vanterie sul valore si accompagnano all’ eroico appetito carnivoro”. Tanto che “nella descrizione delle gesta eroiche compiute nella guerra di Troia ricorrono spesso metafore che evocano la caccia”.

(da Cibo e trasformazione. I sapori e i saperi del mondo che si fa mente e corpo, Eve Jackson)

Insomma: la preparazione delle pietanze, il loro consumo, la socialità che vi si accompagna è rimasta straordinariamente coerente con le radici rituali. Conserva evidenze inequivocabili di come eravamo “quando eravamo guerrieri”, sulle quali si è fondata la coesione sociale, la convivialità. Ma da cosa nasce il legame così stretto tra cibo e società?

La convivialità: tra la guerra, e la festa

Mangiare insieme è un rito. La condivisione del pasto, ha un ruolo importante nei riti di accoglienza e di ospitalità. Anche in senso antitetico. Sin dall’antichità, il cibo sta al sangue come l’ospitalità sta alla guerra. «La guerra e l’ospitalità sono, l’una non meno dell’altra, attività religiose, destinate a vincere la potenza dello straniero ed a neutralizzarla”, indicava il filosofo olandese Gerardus van der Leeuw nel suo “Fenomenologia della religione”.

A tavola con lo straniero

Seguiamo la riflessione di Marcello Castiglione, “Significato del cibo nei rituali di ospitalità”. Ancora oggi, l’atto del mangiare insieme a degli ospiti costituisce di per sé una festa . O meglio: è assimilabile ad un rito festivo. Al tempo stesso, scrive l’esperto, «l’arrivo di uno straniero rappresenta l’irruzione di una potenza sconosciuta, di un elemento ignoto e carico di mistero che rompe la quotidianità. Un evento straordinario che, nei secoli passati, aveva contraccolpi nella vita della comunità». Per questo lo straniero andava trattato con cautela e rispetto: e andavano «approntati riti difensivi, apotropaici, purificatori e di aggregazione che riflettevano l’ambiguità del rapporto con l’estraneo, che segnano ed approfondiscono la distanza che ci separa dallo straniero o cercano di annullare quella distanza assimilando ed aggregando lo straniero alla comunità di accoglienza».

L’ospite: un diverso

Come in una guerra, anche in un banchetto «Il rapporto con lo straniero esprime sempre la tensione tra l’identità del gruppo e la diversità dell’altro. Lo straniero indossa sempre la maschera del diverso, rappresenta l’alterità in tutti i suoi aspetti benefici e malefici, appartiene al mondo sacro, è portatore di una potenza ignota e per questo doppiamente paurosa, ma anche attraente. Può essere trattato come un nemico ed allontanato o ucciso, oppure essere accolto con tutti gli onori di un re o di un dio» prosegue Castiglione. E l’approccio al diverso riflette quello della cultura d’appartenenza: «dipende dal carattere più o meno marcatamente identitario e chiuso od aperto verso l’esterno di una cultura (…) dal desiderio di superare le proprie barriere identitarie per mescolare noi e gli altri: in tal caso la curiosità prevale sull’ostilità ed i riti di accoglienza prendono il posto dei riti di allontanamento».

Il mangiare insieme come agente neutralizzatore

Pertanto, far sedere un ospite/un diverso, un altro da noi alla nostra mensa significa accoglierlo, trasformarlo temporaneamente in un nostro simile, neutralizzarne la diversità/pericolosità. In questa accezione, la commensalità ha una valenza sociale e comunitaria fortissima. «Lo scambio del cibo è scambio del sangue, degli abiti, delle armi, dei doni, dei baci; è la stretta della mano od altre forme di contatto fisico, che – per l’appunto – annullano magicamente le differenze e le distanze, confondono la casa con la foresta o col deserto, aprono la comunità all’esterno facendo circolare energia tra il dentro ed il fuori e dando l’illusione che almeno temporaneamente siano abbattute le barriere che ci separano dagli altri», specifica Castiglione.

Polifemo, emblema della sovversione barbara

L’ospitalità come archetipo dell’apertura culturale, non è un istinto primario, innato, ma una conquista di civiltà. La stessa che ci fa superare la paura per l’alieno. Questa consapevolezza era già radicata nella cultura greca: «Emblematico, in senso negativo, l’episodio dell’incontro di Ulisse con Polifemo nel canto IX dell’Odissea. I Ciclopi sono il simbolo della barbarie, di una condizione di vita primitiva ed asociale anteriore alla nascita della civiltà, che per i greci si identifica con la vita associata. (…) UIisse chiede accoglienza. La risposta di Polifemo è violenta, inusitata, inaudita: il gigante afferra per i piedi due compagni di Ulisse, li sbatte contro la roccia, rompe loro la testa e li divora nudi e crudi».

I Feaci, l’accoglienza civile

Abbiamo pertanto un personaggio che non solo rompe le leggi dell’accoglienza, ma sovverte le regole dell’ospitalità: il capovolgimento dei valori del vivere civile è totale. «L’ospite anziché essere trattato da commensale è aggredito, degradato e trattato come l’oggetto stesso del pasto. Esemplare in senso opposto l’episodio dei Feaci nel canto ottavo del poema, che vedrà Ulisse accolto da Nausicaa prima e da Alcinoo poi, trattato da pari tra pari, all’atto dello svelamento della sua identità)», prosegue Castiglione. Ma che tutto il mondo greco fosse strutturato secondo i riti della commensalità, lo si evince anche dall’Iliade: l’ira di Achille, elemento fondante dell’intero poema, si manifesta col rifiuto dell’eroe di partecipare al pasto comune.

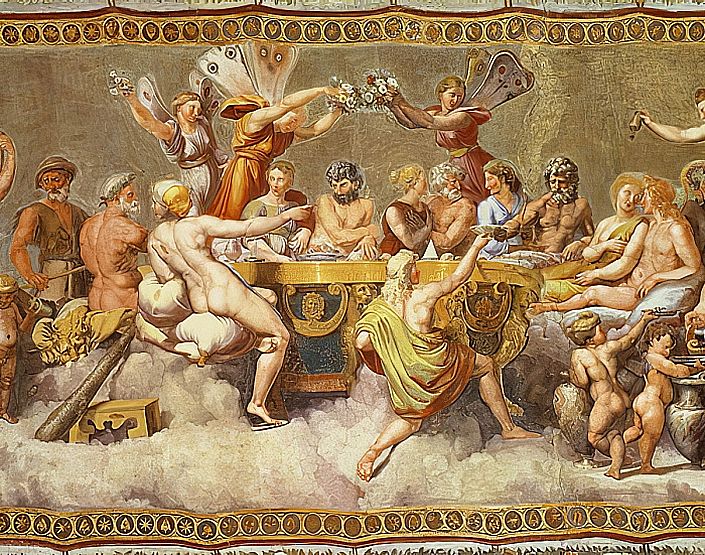

Terza parte: le abitudini alimentari nella Magna Grecia

Fatta questa premessa antropologica, volta ad evidenziare il retaggio di alcuni archetipi nel nostro vivere quotidiano e la loro origine, approfondiamo la tavola greca, nostra base identitaria, insieme a Silvana Iannelli, già archeologa della Soprintendenza archeologica della Calabria e direttrice del Museo e del Parco di Vibo Valentia e dei musei di Rosarno e Monasterace. È lei ad accompagnarci alla scoperta del legame strettissimo tra convivio, cibo e identità nel mondo greco: quello che impronta ancora oggi le nostre abitudini e la nostra alimentazione. «La commensalità greca, la loro arte dello stare a tavola, era la più importante forma di socializzazione, e parte integrante dell’organizzazione della polis – dichiara l’archeologa-. Banchetti, simposi, rituali dell’ospitalità, feste civili e religiose: tutto aveva valenza sociale. Le pratiche erano ritualizzate, manifestando di fatto il senso di appartenenza del gruppo ad una stessa comunità, unita in un’esperienza di piacere e di festa tanto elevata e sacrale da includere sia gli uomini che gli dei».

La carne e il sacrificio

Importante poi la differenza tra alimentazione quotidiana e usi rituali. «Quanto al cibo che i greci consumavano abitualmente – prosegue la studiosa – occorre fare distinzioni importanti. Nel cibo di tutti i giorni, il consumo di carne svolgeva un ruolo secondario: la dieta magnogreca traeva le proteine soprattutto dai legumi. L’analisi delle ossa animali rivela che i bovini e gli asini erano impiegati nel lavoro fino ad età adulta e venivano mangiati solo quando cessava la loro attività lavorativa. Pertanto, il consumo della carne era sporadico, eccezionale, e connesso alla pratica del sacrificio cruento agli Dei: La Thysìa».

Seconda parte: la liturgia del sacrificio e la gerarchia delle carni

La Thysìa

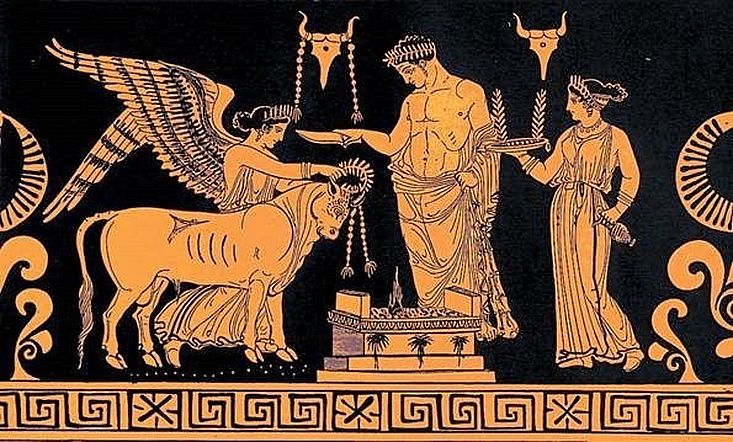

Occorre a questo punto un breve approfondimento sull’archetipico connubio tra consumo di carne arrostita, ritualità, sacrificio e coesione identitaria. E dobbiamo farlo parlando di Thysìa cioè del sacrificio di uno o più animali che prevedeva un rituale ben preciso. Nell’uso greco, per Thysìa dobbiamo intendere il sacrificio cruento a carattere alimentare: una liturgia codificata, l’uccisione tramite sgozzamento di una vittima consacrata e la relativa spartizione tra la comunità umana e la divinità, con parziale incinerazione presso l’altare dell’animale e la consumazione commensale delle parti destinate ai sacrificanti.

«I sacrifici – specifica la Iannelli – si svolgevano secondo una ritualità complessa, scandita da un cerimoniale sostanzialmente simile e ripetitivo: l’uccisione della vittima si svolgeva tra canti, e offerte di profumi; l’animale veniva sgozzato con una scure, liberato del sangue e quindi fatto a pezzi mediante l’uso di coltelli. Agli Dei, che al contrario degli uomini non avevano necessità di nutrirsi, erano riservati il fumo delle ossa calcinate e l’odore degli aromi bruciati per l’occasione; agli uomini toccavano le parti carnose dell’animale. Dei e uomini erano perciò accomunati in un pasto simbolico sancito dal sacrificio dell’animale».

Le fasi del sacrificio

Così Rita Sassu ( “Lo spazio dell’azione sacrificale nel santuario greco”), sullo schema del sacrificio. “C’era la pompé, la consacrazione della vittima (katarchesthai): l’impiego della chèrnips, (acqua lustrale); l’uso di chicchi di orzo e/o di grano, la preghiera (in taluni casi taglio e offerta di alcuni peli della vittima), l’esibizione della màchaira, l’uccisione (sphazein) tramite sgozzamento, la raccolta del sangue e il conseguente spargimento sull’altare, lo scuoiamento, la macellazione e la spartizione della vittima tra comunità umana e referente divino, l’incinerazione sull’altare della porzione destinata alla divinità, le libagioni, la cottura e la consumazione alimentare delle parti attribuite ai sacrificanti, la pulitura finale della scena».

Gli organi, la carne, la simbologia nella macellazione

Infine Lucia Galasso (“Sacrificio e simposio: la simbologia alimentare nel mediterraneo greco-romano”). «C’è anzitutto una prima opposizione tra organi interni e resto della carne: nelle parti interne si trova una nuova divisione tra visceri e interiora contenute nella cavità del basso ventre, cioè lo stomaco e gli intestini. Il rituale insiste sull’opposizione tra i primi e le carni consumabili in due maniere: attraverso l’ordine temporale e attraverso le modalità di cottura». Centrali le viscere allo spiedo «Nella prima fase del sacrificio – prosegue la Galasso -i visceri vengono arrostiti allo spiedo e mangiati sul posto, in prossimità dell’altare, dalla cerchia ristretta di coloro che partecipano attivamente al sacrificio, mentre i pezzi di carne, messi a bollire nel calderone, sono destinati a un banchetto allargato e, qualche volta, ad essere distribuiti fuori del recinto sacro».

L’arrosto, primigenio. Il bollito, ambiguo

«Quanto alle interiora – specifica la studiosa – esse, preparate in salsicce e sanguinacci, sono relegate ai margini del pasto sacrificale. La regola secondo la quale il bollito segue l’arrosto è vincolante nella cultura greca: non attenervisi implica sovvertire una storia culturale convinta che l’umanità, nel suo percorso dalle barbarie alla civiltà, abbia gustato necessariamente cibi alla griglia prima di apprendere l’arte di cucinare i piatti a fuoco lento».

Dal privilegio al tiro a sorte

«Con la spartizione della carne si apre la fase conviviale, che è caratterizzata da due sistemi sia nella modalità della divisione in pezzi dell’animale sia per la sua ripartizione. Il primo si basa sul privilegio (geras) dell’assegnazione, in cui i pezzi migliori (coscia, fianco, spalla e lingua) sono riservati al sacerdote e ai principali magistrati della città. Nel secondo caso, corrispondente al modello omerico del “pasto in parti uguali”, l’animale viene tagliato in pezzi di peso uguali, che vengono distribuiti tirando a sorte. La ripartizione non è solo tra gli uomini, il sacrificio ha prima di tutto una finalità religiosa: esso mira a onorare gli dei invitandoli a un banchetto che è anche e soprattutto per loro».

Gli organi dell’energia e della vita

Sulla centralità delle parti vive dell’animale, ed il loro consumo rituale, la Iannelli insiste sulla precisa distinzione dell’esito della macellazione, trattata anche da Aristotele. «Abbiamo dunque visto come le parti “vive”, gli organi ritenuti vitali, fondamentali, scrigno dell’energia, della linfa dell’animale sacrificato, fossero i protagonisti del convivio rituale, l’essenza del pasto sacro: e come pertanto dovessero essere trattate col fuoco e consumate per prime, rappresentando quanto di più vivo e prezioso ci fosse nella vittima offerta. Non a caso, proprio le viscere erano state puntualmente elencate da Aristotele nel “Trattato sulle parti degli animali”. Vi rientravano fegato, polmoni, milza, reni e cuore. Ne erano escluse stomaco, esofago ed intestini».

Le altre carni

Se queste dovevano obbligatoriamente essere arrostite allo spiedo, ed il loro consumo in loco, senza sale e ardenti, costituiva l’apice del rito, altra faccenda era il trattamento riservato agli altri pezzi di carne. «Il resto dell’animale, opportunamente macellato, era cucinato in modo diverso, e poteva esser cotto e mangiato in un secondo momento, lontano dal luogo del sacrificio. Spesso, si optava per un locale pubblico nei dintorni dello spazio sacro, o per l’abitazione privata di coloro che, avendo partecipato al sacrificio, avevano beneficiato della distribuzione delle carni».

La cottura simbolo dell’evoluzione

Nella simbologia profonda legata alla macellazione rituale, alla cottura ed al consumo delle carni della vittima sacrificale, occorre tornare a sottolineare la differenza tra fuoco ed acqua. Tra fumo e vapore. Tra veloce e lento.

La bollitura

La bollitura aveva un’accezione radicalmente diversa dall’utilizzo del fuoco: corrompendo e modificando la forma e la consistenza della materia, in questo caso la carne: nascondendola alla vista tra vapori e acqua bollente, e restituendola diversa, era considerata una pratica femminea quando non magica; pensiamo a Medea, che inganna le figlie di Pelia gettando in un calderone un vecchio capro a pezzi, e facendo saltar fuori un giovane capretto. Di certo, molto più ambigua ed impura della cottura sul fuoco. Inoltre, la complessità e la lentezza dell’operazione, la rendevano inadatta ad un consumo “maschio”, eroico. Motivo per il quale il cibo dell’eroe, del guerriero, del combattente e del cacciatore sarà per secoli – e lo è ancora! – da considerarsi la carne appena macellata, cotta alla griglia.

Fumo e profumo agli Dei, carne agli uomini

Ma una delle più importanti distinzioni da fare è metafisica. «Sul piano alimentare – riprende la Iannelli – veniva tracciata una precisa distinzione tra uomini e dei: i primi, mortali ricevevano la carne perché per vivere avevano bisogno di alimenti. Agli dei immortali andava il privilegio degli aromi e dei profumi, sostanze incorruttibili che costituivano il loro nutrimento. Agli uomini, in prima battuta le viscere, (passate allo spiedo e consumate senza sale) ed in seconda il bollito, trattato con sale ed altri condimenti ed aromi e consumato dopo. Agli dei, gli aromi ed i profumi derivanti dai fumi e dai vapori».

Monica LA TORRE Foligno (Pg) 31 maggio 2020

POSTILLA

Pitagora, un vegetariano ante litteram

A margine della trattazione, un cenno “culinario” su Pitagora, «la grande personalità che ha fortemente influenzato la vita pubblica di Crotone e dell’intera Magna Grecia, soprattutto nel V sec. a. C. – chiosa la Iannelli -. In un simile contesto di eroicizzazione del consumo di carne, emerge con chiarezza quanto il divieto proclamato dai pitagorici di mangiarla sia stato, per l’epoca, dirompente e contestatario. Se a noi moderni questo rifiuto non desta particolari perplessità, basti pensare alla popolarità delle diete macrobiotiche, o alle attuali scelte vegetariane di moltissime persone, in modo ben diverso doveva essere percepito questo divieto dai greci del V sec. a.C.. Non foss’altro perché il loro sistema politico-religioso si basava sul consumo della carne arrostita durante le pratiche religiose. Da qui, la deduzione che quello dei Pitagorici fu un chiaro movimento di protesta, mirante a sovvertire l’organizzazione politico-religiosa delle poleis magno greche».