di Mario URSINO

La luna e “La Pelle” di Malaparte, o del lato poetico dello scrittore

Quest’anno, nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa, molto si è scritto su Curzio Malaparte, al secolo Kurt Erich Suckert (1898-1957) [fig. 1], anche in maniera farsesca, con la bizzarra proposta di attribuire allo scrittore il “Premio Strega” post-mortem, a lui, che di quel premio scrisse ironiche e caustiche parole “non bevo Strega, ma solo champagne” (cfr. “Il Giornale” del 18.5.2017) [fig. 2]. Il personaggio, inoltre, ha ispirato persino un romanzo giallo, edito sempre quest’anno e ambientato nella sua amata Capri, dove lo scrittore, come è noto, si fece costruire la sua singolare e isolata dimora sulla Punta del Massullo, un piccolo promontorio a picco sul mare, di difficile accesso nella frastagliata costa caprese di fronte ai Faraglioni, insomma la Casa come me [fig. 3], come  ebbe a definirla lo stesso Malaparte in un suo libro [fig. 4].

ebbe a definirla lo stesso Malaparte in un suo libro [fig. 4].

Chi voglia farsi invece un’idea a tutto tondo dello scrittore, dovrà rivolgersi alle due maggiori e puntuali biografie: di Giordano Bruno Guerri, L’Arcitaliano, del 1980 e quella più recente di Maurizio Serra, Malaparte. Vie et lègende, pubblicato prima da Grasset a Parigi nel 2011, poi tradotto in italiano. Fu lo stesso Giordano Bruno Guerri a segnalare l’importante biografia del diplomatico-scrittore Serra; “Il saggio di Serra fornisce materiale abbondantissimo per capire le opere letterarie e le caratteristiche umane di Malaparte, dalla parca sessualità al vero dandismo, dal fascino della casa che costruirà a Capri…” (in “Il Giornale”, 23 gennaio 2011).

Malaparte morì in clinica neanche sessantenne, il 19 luglio del 1957 e, curiosamente, volle accanto a sé nelle ultime ore un giornalista, non un amico o un parente, ma un cronista che aveva incontrato solo poche volte, ma che aveva ricevuto nella sua casa a Forte dei Marmi nel gennaio del 1955 con molta simpatia, tanto da congedarlo con una copia del suo libro Sangue, con la dedica: “al mio caro Vegliani, con molta affettuosa cordialità”. Il giornalista-scrittore era appunto Franco Vegliani (1915-1982) [fig. 5, ritratto da Guttuso], che allora lavorava al “Tempo”, dove scriveva anche Malaparte. Ebbene, ricorda il Vegliani, allorquando Malaparte, consapevole della sua fine imminente, “mi chiamò con le medesime parole della dedica in «Sangue». Disse «Mandatemi il mio caro Vegliani!»” E così fu.

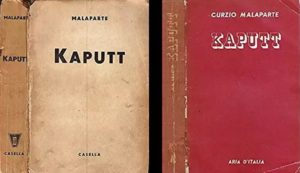

Da quella esperienza, che il Vegliani accettò con una certa sorpresa, ne sortì il suo libro, Malaparte [fig. 6], che uscì pochi mesi dopo, nel novembre 1957, un testo ormai ignoto ai più, della editrice della famosa Rivista “Aria d’Italia”, fondata da Daria Lapauze Guarnati, signora veneziana di origine francese, collezionista, che fu amica di Malaparte e di molti artisti, e pubblicò Kaputt nel 1948, dopo l’edizione napoletana di Casella del 1944 [fig. 7]. Il libro del Vegliani non è una biografia, come quelle più sopra citate, ma una rievocazione di tanti episodi della vita dello scrittore, inclusa appunto la Cronaca della Agonia, nel capitolo XV di detto volume.

* * *

Ho riesumato questo vecchio libro di Vegliani del 1957, non solo perché apparso, come ho detto, nell’anno della scomparsa di Malaparte, ma anche perché ho trovato nel capitolo I, L’ultimo viaggio di Malaparte, che è uno svagato racconto, la descrizione del viaggio della salma dello scrittore da Roma a Prato; il giornalista infatti è stato uno dei principali accompagnatori del corteo funebre condotto sino alla Piazza della sede municipale della città di Prato, illuminata anche a tarda notte, dove una folla, per così dire acclamante, attendeva teatralmente il mitico personaggio, tanto amato e nello stesso tempo discusso da una parte del pubblico e della critica.

Mi rendo conto che non si poteva concludere diversamente la vita inimitabile e spavalda di questo protagonista delle nostre lettere e delle cronache politiche e mondane del tempo di guerra, nella prima metà del Novecento in Italia e in Europa.

Ma non è solo questo il punto per cui faccio riferimento al raro e dimenticato volume di cui sto evocando il ricordo. È mia personale convinzione che Malaparte (e forse non sono il solo a pensarlo), di cui è stato detto tutto e il contrario di tutto, sia stato non solo il grande scrittore e personaggio pubblico (fascista-antifascista), ma sia stato in fondo l’ultimo artista (malinconico) romantico-decadente del secolo passato. E perciò, andando a risfogliare i suoi libri più famosi (tradotti in tutte le lingue), Kaputt del 1944 e La Pelle, del 1949, ho trovato frequentemente, nei vari passi della sua scrittura e delle circostanze narrative, il riferimento all’astro più romantico del firmamento, la Luna, nella pittura1, nella letteratura (da Shakespeare a Leopardi), nella musica colta (da Beethoven a Debussy) e popolare (Luna rossa, Luna Caprese, Blue Moon), rintracciabile nei toni alti e bassi che spesso si confondono nella narrazione storica e artistica malapartiana, nell’originale mescolanza di vero e falso di matrice espressionista e surreale, spesso macabra, come gli apparve del resto tutto l’orrore della guerra, di cui è stato analitico testimone.

Eppure egli era sempre a suo agio, con distacco, ironia e cinica sprezzatura, sia nei salotti aristocratici, nelle ambasciate, nei circoli militari alleati durante la seconda guerra mondiale, come, per esempio, nei postriboli forzati con ragazze ebree razziate per i militari tedeschi in Soroca (Moldavia) (nel caso di Kaputt), e in quei bassi e bordelli improvvisati assai disgustosi e degradati nella Napoli del 1944 occupata dalle forze degli Alleati americani (nel caso de La Pelle), di cui Malaparte, quale militare e cronista prima, e ufficiale di collegamento poi con le stesse truppe alleate, rende la sua amara e drammatica testimonianza, con crudo realismo, ma talvolta anche con sincera e forte commozione, quando si è trovato di fronte a quelle disgraziate ragazze ebree (che non erano prostitute), destinate poi, dopo quel temporaneo e ignobile uso, alla morte.

“E’ bella l’Italia ? – disse una di esse a Malaparte – “Preferirei che fosse un brutto paese”- rispose – “Non serve a niente che sia soltanto bello” (cfr. il capitolo, Le ragazze di Soroca, in Kaputt).

E infatti, lo vediamo anche oggi che non serve a niente essere soltanto bello.

Tornando alle pagine del capitolo I, L’ultimo viaggio di Malaparte del Vegliani, si legge: “La sera di sabato 20 luglio, tra le sette e le otto, il furgone che portava la salma da Roma a Prato si dovette fermare […]. Subito dietro si fermò la nostra macchina, che lo accompagnava, e poi di seguito una fila di altre sei o sette vetture”. Il curioso corteo avrà diverse soste, sentiamone una: “A Montefiascone c’era stata una sagra, quel giorno. In piazza i giovani passeggiavano in gruppi e a coppie come nelle sere di festa. Sopra una specie di terrazza una banda in uniforme suonava fragorosamente un potpourri dell’ «Aida». E proprio nel momento che ci fermammo nella piazza, da dietro la collina si accese un fuoco strepitoso di castagnole. Poi partirono sibili e razzi: e nel cielo, già nero, si aprirono i fiori variopinti dei fuochi d’artifizio. Giancarlo Palazzi disse: «Ecco la festa funebre di Malaparte».”

Vegliani continua il suo suggestivo racconto: “Per il tempo in cui noi si andò a mangiare, il furgone fu affiancato alle altre macchine e lasciato in sosta al posteggio. Per quasi un’ora Malaparte rimase sulla piazza solo, ma in compagnia di quella gioventù”. Un episodio degno e aderente che avrebbe potuto ben figurare nella pagine di Kaputt o de La Pelle.

Ma ecco la descrizione di come andava concludendosi l’ultimo viaggio di Malaparte: “I chilometri, nella notte, a quella andatura, non passavano mai. Ma intanto ci eravamo lasciata alle spalle Radicofani accesa dalla luna, alta sul monte, forte e sinistra”.

Ecco, mi sono detto, ho conferma di quanto avevo osservato nel risfoglio di Kaputt e La Pelle: la luna ha voluto essere presente nell’ultimo viaggio dell’artista che tanto volte l’ha evocata, e chissà quante altre volte egli l’abbia fissata al di là della vetrata a vista sui Faraglioni [fig.8] da quell’estrema e isolata dimora caprese.

* * *

Sentiamo ora Malaparte nella sua introduzione a Kaputt: “Nel luglio del 1943 mi trovavo in Finlandia: non appena ebbi notizia della caduta di Mussolini, tornai in volo in Italia e mi recai a Capri, per attendervi lo sbarco degli Alleati e a Capri, nel settembre 1943, terminai l’ultimo capitolo di Kaputt. Kaputt è un libro crudele. La sua crudeltà è la più straordinaria esperienza che io abbia tratto dallo spettacolo dell’Europa in questi anni di guerra”

Ed è proprio così, la “crudeltà” che fece apparire il suo libro come un pugno nello stomaco dei suoi

contemporanei che avrebbero voluto dimenticare gli orrori dell’ultima guerra che ha devastato l’intera Europa, così come anche La Pelle, alcuni anni dopo, suscitò l’indignazione e la condanna degli intellettuali napoletani da Croce a Edmondo Cione (1909-1965), filosofo e uomo politico (cfr. il suo libello Napoli e Malaparte, del 1950, [fig.9], una vera e propria requisitoria con parole di assoluto disprezzo per l’uomo e l’opera), a Mario Alicata (1918-1966), fine letterato e importante uomo politico del Partito Comunista; ma tutti costoro erano legati ancora ad un mondo che ormai era stato spazzato via, e di cui non potevano rendersi conto. Ed ebbero il torto, credo, di non comprendere che quei libri erano delle vere e proprie opere d’arte.

Malaparte è stato inoltre, a mio avviso, un vero profeta, come Osvald Spengler con il suo Il tramonto dell’Occidente, ma un profeta di un Occidente ormai tramontato, soprattutto nei suoi consolidati valori, e di cui solo oggi noi ne avvertiamo la tristissima realtà, anche se il linguaggio politico corrente (con o senza bende agli occhi) ignora o finge di ignorare, perché, si dice, bisogna salvare i valori e l’identità del mondo occidentale, ovvero della sua anima. Ma val la pena di ricordare, a tal proposito, ciò che dice Malaparte nel suo colloquio col generale francese Guillaume a Napoli, che a un certo punto gli chiede: “Che cosa, dunque vi ha ridotto così – La pelle (rispose Malaparte) – La pelle? – disse il generale Guillaume con voce un po’ rauca – La pelle – risposi a voce bassa – la nostra pelle, questa maledetta pelle. Voi non immaginate di che cosa sia capace un uomo per salvare la pelle […]. Una volta si soffriva […] per salvare l’anima. Non la propria anima, ma anche quella degli altri. Oggi si soffre e si fa soffrire, si uccide e si muore, si compiono cose meravigliose e cose orrende, non più per salvare la propria anima, ma per salvare la propria pelle […] Tutto il resto non conta “ (p.104), conclude Malaparte.

Bisognerebbe quindi riflettere molto su queste parole pronunciate oltre settant’anni fa dallo scrittore su Napoli e sull’Italia dopo l’8 settembre del 1943, ma che, a mio avviso, ripeto, sono profetiche sul destino dell’Europa attuale che dice di voler salvare l’anima, ma in realtà teme solo per la propria “pelle”, oggi, così presa nella morsa che la stringe e la soffoca da est e dal nord-Africa. È un’autentica e realistica paura di tutta la vecchia Europa. E’ inutile perciò continuare ipocritamente a negarlo.

E allora, con Malaparte, è meglio andare a visitare gli aspetti del lato poetico e artistico della sua scrittura, all’interno delle terribili pagine de La Pelle e di Kaputt.

* * *

da La Pelle*

“Simile a un osso antico, scarnito e levigato dalla pioggia e dal vento stava il Vesuvio solitario e nudo nell’immenso cielo senza nubi, a poco a poco illuminandosi di un roseo lume segreto […] finché la luna ruppe l’orlo del cratere come un guscio d’uovo e si levò chiara ed estatica, meravigliosamente remota, nell’azzurro abisso della sera […]. E fosse per la magica trasparenza lunare, o per la fredda crudeltà di quell’astratto, spettrale paesaggio, una delicata e labile tristezza era nell’ora, quasi il sospetto di una morte felice”. (p. 31)

“Non s’udiva una voce, neppure il pianto d’un bambino. Uno strano silenzio gravava sulla città affamata, madida dell’acre sudore della fame, simile a quel meraviglioso silenzio che si diffonde nella poesia greca, allorché la luna si leva lentamente dal mare. E giù dal remoto ciglio dell’orizzonte si levava pallida e trasparente la luna, eguale a una rosa, e il cielo odorava come un giardino. Dalle soglie dei tuguri, la gente alzava il viso a guardar la rosa che si levava lentamente dal mare. Quella rosa ricamata nella coperta di seta azzurra del cielo”. (p. 53)

“Quando mi vide entrare nella sala della mensa, il Colonnello Jack Hamilton mi fece cenno di andare a sedere accanto a lui, alla grande tavola dei senior officers […]. C’è una luna meravigliosa stasera – disse il Colonnello Brand – Veramente meravigliosa – dissi sorridendo di piacere. Il Colonnello Brand credeva che agli italiani faccia piacere udir da uno straniero «stasera la luna è meravigliosa», perché immaginava che gli italiani amino la luna come se fosse un lembo dell’Italia. Non era un uomo molto intelligente, né molto colto, ma aveva una straordinaria gentilezza d’animo: e io gli ero grato del modo affettuoso col quale aveva detto: «la luna è meravigliosa, stasera» […]. Avrei voluto dirgli «grazie», ma temevo che non avrebbe capito perché gli dicevo «grazie» […]. Sì, la vera patria degli italiani è la luna, la nostra sola patria ormai”. (pp. 64-65)

“Un grido d’orrore mi si ruppe nella gola. Erano uomini crocifissi [Malaparte narra di quando si trovava in Ucraina nel 1941, come in un incubo surrealista, n.d.a.]… erano uomini inchiodati ai tronchi degli alberi, le braccia aperte a croce […]. Alcuni avevano la testa abbandonata sulle spalle, altri sul petto, altri alzavano il viso a mirare la luna nascente”. (p. 128)

“Nell’inverno del 1940, per fuggire la guerra e gli uomini, per guarirmi da quello schifoso male che la guerra fa nascere nel cuore degli uomini, m’ero rifugiato a Pisa, in una casa morta, in fondo a una delle strade più belle e più morte di quella bellissima e morta città. Avevo con me Febo, il mio cane Febo […]. Non ho mai voluto bene a una donna, a un fratello, a un amico, quanto a Febo. Era un cane come me. Per lui ho scritto le pagine affettuose di Un cane come me […]. Aveva il manto color della luna, roseo e dorato, del color della luna sul mare, del color della luna sulle scure foglie dei limoni e degli aranci, sulle scaglie dei pesci morti che il mare, dopo le tempeste lasciava sulla riva, davanti alla porta della mia casa. Aveva il colore della luna sul mare di Lipari [Malaparte dal 1933 era stato al confino a Lipari, n.d.a.], della luna nel verso dell’Odissea, della luna su quel selvaggio mare di Lipari che Ulisse navigò per giungere alla solitaria riva di Eolo, il re dei venti. Del colore della luna morta poco prima dell’alba. Lo chiamavo Caneluna. (p. 132), [figg. 10-11].

“Si accendevano sui monti i fuochi dei pastori, uscivano le barche verso l’alto incontro alla luna, e il grido lamentoso delle conche marine, con le quali i pescatori si chiamano sul mare, si allontanava nell’argentea caligine lunare. La luna sorgeva sulla rupe di Scilla, e lo Stromboli, l’alto, inaccessibile vulcano in mezzo al mare …” (p. 134)

“Durante i giorni ch’egli [il Generale Cork, n.d.a.] trascorreva nella mia casa di Capri […], la sera, dopo cena, andavamo a sdraiarci davanti al camino […] è un immenso camino, e in fondo al focolare è murato un cristallo di Jena. Attraverso le fiamme si vede il mare sotto la luna, i Faraglioni sorgenti dalle onde, le rocce di Matromania, e il bosco dei pini e dei lecci che si stende dietro la mia casa.” (p. 163)

“ – Volete raccontare a Miss Flat – vi prego – mi disse sorridente il Generale Cork – il vostro incontro con il generale Rommel?

Un giorno a Capri, la mia fedele house-keeper, Maria, venne ad avvertirmi che un Generale tedesco, accompagnato da un suo aiutante di campo, era nell’atrio e desiderava visitare la mia casa. Era la primavera del 1942, poco prima della battaglia di El Alamein […]. Lo accompagnai di stanza in stanza, per tutta la casa, dalla biblioteca alla cantina, e quando tornammo nell’immenso atrio dai finestroni aperti sul più bel paesaggio del mondo, gli offrii un bicchiere di vino del Vesuvio, dei vigneti di Pompei. Disse: – Prosit – levando il bicchiere, bevve tutto d’un fiato, poi, prima di andarsene, mi domandò se avessi comprato la mia casa già fatta, o se l’avessi disegnata e costruita io. Gli risposi – e non era vero – che avevo comprato la casa già fatta. E con un ampio gesto della mano, indicandogli la parete a picco di Matromania, i tre scogli giganteschi dei Faraglioni […] gli dissi: – Io ho disegnato il paesaggio (p. 165), [figg. 12-13] [in questo celebre passo la luna non c’è; l’incontro evidentemente era avvenuto di giorno, n.d.a.].

“Mentre le voci dei commensali si spegnevano, e tutti tendevano l’orecchio a quel ronzio nel cielo di Posillipo (un cielo d’acqua verde dove una pallida luna saliva come una medusa dalle trasparenti profondità marine), io guardavo Consuelo, e pensavo alle donne dei pittori spagnoli, alle donne di Giacomo Ferrer, di Alfonso Berruguete, di Giacomo Huguet […]. Alle donne del Greco, di Velasquez, di Goya, dai capelli di colori del miele freddo…” (p.194)

“Ci alzammo da tavola e, aperte le finestre, ci affacciammo sulla profonda voragine che, dal lato rivolto verso Posillipo, si spalanca ai piedi del dirupato Monte di Dio, sul quale sorge il palazzo dei Principi di Candia […]. La luna splendeva il suo dolcissimo lume sulle case e sui giardini, indorando i davanzali e le finestre e gli orli delle terrazze. Gli alberi, fra i muri degli orti grondavano di quel tenero lume […]. Dalle vetrate spalancate […] pallido, affiorante fuor dell’aurea caligine della luna il Vesuvio. Splendeva a mezzo del cielo la luna, librata sulla spalla del Vesuvio come l’anfora di terracotta sull’omero della portatrice d’acqua. […] Consuelo era seduta davanti a me […] Il viso biondo, l’aurea chioma, il niveo biancore del collo, si scioglievano nel dorato biancore lunare […] Era vestita di seta color avorio, e quel colore di carne prendeva nel riflesso della luna un pallore opaco di antico marmo”. (pp. 195-196)

“Io guardavo il Vesuvio, tutto verde nel chiaror della luna: e un sottile orrore mi invadeva a poco a poco. Non avevo mai visto il Vesuvio di un color così strano: era verde come la faccia di un morto. E mi guardava”. (p. 202)

“Era un sera dolce e verde, come quella sera in cui i Troiani seguivano con ansia gli ultimi scontri della sanguinosa giornata, e già Achille, simile a un astro lucente, sorgeva dal fiume, già correva attraverso la pianura dello Scamandro verso le mura di Ilio. In quel momento vidi la luna sorgere dietro le spalle selvagge dei monti di Tivoli, una luna enorme, grondante di sangue, e dissi a Jack – Guarda laggiù: è Achille. Il Generale Cork mi guardò meravigliato: è la luna – disse – No, è Achille – disse Jack. Ed io mi misi a recitare a bassa voce, in greco, i versi dell’Iliade, nei quali Achille sorge dallo Scamandro «simile al luttuoso astro d’autunno chiamato Orione». E quando tacqui, Jack seguitò, guardando la luna sorgere sui monti del Lazio, e scandiva gli esametri omerici nel modo cantante della sua Virginia University”. (p. 232)

“Nell’aprile del 1944, dopo aver per giorni e giorni squassato la terra e vomitato torrenti di fuoco, il Vesuvio si era spento […]. Un lugubre silenzio gravava sulla città in lutto […] l’alta, rauca, sonora, allegra, trionfante voce di Napoli era spenta. E se talvolta il fuoco del sole al tramonto, o l’argenteo riflesso della luna, o un raggio nascente parevano accendere il bianco spettro del vulcano, un grido altissimo, come di donna in doglia, si alzava sulla città. […] Poi vennero i giorni della nuova luna: e allorché la luna sorgeva lentamente sulla fredda spalla del Vesuvio, una pesante tristezza scendeva su Napoli. L’alba lunare illuminava gli spenti deserti di cenere purpurea e di livide rocce di lava fredda, simili a rupi di ghiaccio nero”. (pp. 265-266)

“Una sera, era il mese di agosto, mentre tornavamo da Amalfi […]. La luna sorgeva rossa dalle lontane montagne del Cilento, turchine e argentee nello specchio verde del cielo”. (p. 266)

“Rimasti soli, Jimmy ed io ci avviammo verso il luogo dove avevamo lasciato la nostra jeep. […] Quando giungemmo sull’orlo del cratere, la tempesta era passata, la luna splendeva pallida nel cielo di un verde profondo”. (pp. 267-268)

* * *

da Kaputt*

“A un tratto mi accorsi che era già notte. Le batterie di Copou sparavano contro alla luna. Era una luna gialla e viscida, un’enorme e rotonda luna d’estate, che a poco a poco saliva nel cielo nuvoloso. I pezzi contraerei abbaiavano alla luna (…). Poi la luna s’impigliò con i capelli nei rami degli alberi, rimase alcuni istanti appesa a un albero, dondolando, come la testa di un impiccato, precipitò in fondo a un abisso di nere nubi tempestose” (p. 121).

“Aveva una voce languida e acerba, e io stringevo la sua piccola spalla (…), forse per il languore della tiepida sera d’estate: o forse per la luna, per quella luna traditora. (O forse Marioara pensava a quella sera ch’era venuta con me nell’antico cimitero abbandonato, a guardar la falce della nuova luna recidere dolcemente le foglie delle acacie: eravamo seduti sopra una tomba…). (pp. 121-122).

“Attraverso i vetri io guardavo i fiocchi di neve scendere lenti sull’immensa Piazza di Saxe, deserta sotto la luna, e su ogni fiocco di neve era scritto a grossi caratteri vermigli «Viva la Polonia». Erano le stesse parole, stampate con le stesse lettere vermiglie che più di vent’anni prima, nell’ottobre del 1919, io leggevo nelle note di Chopin…” (p. 134)

“Le bestie selvatiche, alo sopraggiungere della notte, si rintanano profonde nella terra: il cinghiale s’inforra con un frustar precipitoso delle fronde; il fagiano dal volo corto e silenzioso nuota nell’ombra che già galleggia sui boschi e sui prati; l’agile lepre scivola sul primo raggio di luna, come su una tesa corda di argento.” (p. 181).

“Sui muri delle case i grandi manifesti tricolori proglas del nuovo governo di Zagabria bucavano con vive macchie rosse bianche e turchine il chiarore lunare […]. Stavo coricato sul dorso mirando per la finestra aperta la luna salir dolcemente sugli alberi e sui tetti” (p. 255).

“La luce dei candelabri d’argento si specchiava nelle porcellane di Sassonia con morti riflessi d’acqua dormente […] e nel piano lucente delle grandi vetrate che separavano la veranda coperta, dove eravamo raccolti, dagli alberi del parco e dalle rive del Wannsee, in moto sotto la fredda luna”. (p. 265).

“Attraverso le vetrate lievemente appannate, il Wannsee ghiacciato appariva come un’immensa lastra di marmo scintillante […]. L’alto muro dei boschi, nero nel bagliore lunare, circondava il lago come il muro di una prigione”. (p. 272)

“era l’ora dello Verdunkel, e Alfieri [l’ambasciatore italiano a Berlino Dino Alfieri (1886-1966), n.d.a.], per non rinunziare alla vista del Wannsee ghiacciato, scintillante sotto la luna, invece di far tirare le tende per oscurar le vetrate, fece spegnere le fiamme delle candele. Il riflesso spettrale della luna entrò a poco a poco nella stanza […]. Rimanemmo intenti, in silenzio, nella penombra argentea: i camerieri si muovevano intorno alla tavola camminando silenziosamente nella penombra lunare…” (p. 278).

“Quando uscimmo all’aperto, il cielo era pieno di stelle. Splendevano fredde e morte, come occhi di vetro. Dalla stazione giungeva il sibilo rauco dei treni. Una pallida luna primaverile sorgeva nel cielo terso. Un uccello cantava fra i rami, laggiù verso il fiume. Scendemmo per una strada deserta fin sulla riva del fiume, ci sedemmo sull’argine. L’acqua faceva nel buio un fruscio di piedi nudisull’erba. Poi un altro uccello, dai rami di un albero già illuminato dal pallido fuoco della luna, prese a cantare…,”. (p. 292).

“Gli uccelli cantavano intorno a noi nell’oscura luce della luna”. (p. 293).

* * *

Questa breve antologia qui sopra riportata, non è solo un leit-motiv o una sorta di refrain letterario, come pause del racconto-cronaca di uno scrittore-militare che ha attraversato tutta l’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, descrivendone, come pochi, tutto l’orrore che ogni conflitto comporta, ma, direi, una necessità poetica di un coltissimo letterato ancora immerso nella tradizione classicheggiante che traspare frequentemente, come abbiamo visto, nelle pagine crudelissime, politiche e mondane di un artista decadente e romantico.

Il valore poetico, perciò, nel guardare e descrivere la luna, per Malaparte, ha origini antichissime, e il primo cantore latino dell’astro, nostro satellite, è Virgilio, che lo scrittore ritiene discendente da famiglia gallica. E ce lo ricorda, particolarmente, nelle sue bellissime pagine uscite postume nel 1966, per la cura del maggior critico letterario del ‘900 italiano, Enrico Falqui (1901-1974), in Diario di uno straniero a Parigi. [fig. 14] Difatti, troviamo in questo singolare “diario”, che in realtà è un vero e proprio sistematico racconto, come riferisce il curatore: Malaparte tra il 1947 e il 1948 incontra vecchi amici e personaggi delle lettere e delle arti a Parigi e in altre località della Francia, e a Chamonix, località molto amata da Malaparte, che in gioventù aveva fatto parte degli Alpini; così, nel gennaio del 1948, esordisce:

“La luna sul Monte Bianco. […] di una purezza crudele, impossibile, di quella crudeltà che hanno gli astri della notte nei poemi persiani”. Poi riflette: “Prendete Virgilio […]. Si accorge, primo fra gli antichi poeti, della magia della luna […]. La luna che si alza lontana sulle montagne, che illumina la pianura, le foreste, riversando il suo luminoso, il suo chiaro silenzio siderale, sul sonno degli uomini, non è la luna della poesia eolica, che non si vede mai […]. La luna di Virgilio è la luna dei boschi, dei fiumi, la luna degli animali erranti nella notte tra l’erba alta della pianura […]. Tutto Virgilio è immerso in questa luce chiara che è la luce della luna…”.

Ed è proprio così anche la luna di Malaparte.

di Mario URSINO Roma Dicembre 2017

* I brani sopra citati sono tratti da Kaputt e La Pelle, nelle edizioni “Economica Vallecchi, rispettivamente del 1966 e 1965.

-

Nell’Alte Pinakothek di Monaco è conservato il più noto dipinto del pittore tedesco Adam Elsheimer (Francoforte 1578 – Roma 1610), Fuga in Egitto, un piccolo olio su rame, cm. 31×41 [figg. 15-16]. La fama di questo affascinante paesaggio, dipinto dall’artista a Roma, è dovuta alla presenza nella scena notturna, ispirata dal noto episodio del testo sacro, della doppia luna; un forte contrasto tra il buio della vegetazione, dove è accampata la Sacra Famiglia, e poco distante dei pastori con armenti, intorno a un falò, con il chiarore della luna piena, bassa sull’orizzonte che si riflette nel lago sottostante. Nel cielo, e questa è l’altra singolarità del dipinto, si vedono la Via Lattea e le stelle. Ne ha svelato con puntualità la genesi la studiosa Anna Ottani Cavina nel bel testo Terre senza ombra (2015), dedicato alla pittura di paesaggio e di veduta tra Seicento e Ottocento.

Il dipinto Fuga in Egitto, ci informa la studiosa, fu particolarmente caro al suo autore, “da cui non volle mai separarsi”.

Già un anno dopo la scomparsa dell’artista, suscitò l’interesse del Rubens che nel 1611 inviò una lettera al medico e scienziato Johannes Faber scrivendo: “desidererei che quel rame (di cui V.S scrive), della Fuga di nostra Donna in Egitto capitasse in mano d’un patriotto in questi paesi, ma dubito che gran prezzo di trecento scudi sia per impedirlo”. “Dove la cifra sbalorditiva – scrive la Ottani Cavina – è un’altra prova di consapevolezza del valore d’eccezione di quel piccolo rame” (cfr. pp. 50-51). Altra prova dell’importanza di quest’opera è nel fatto che “questa Fuga in Egitto, copiata e ricopiata” (la Ottani porta come esempio la copia della Fuga in Egitto al Louvre), nonostante la fedeltà al prototipo, “è profondamente tradita nella rappresentazione indistinta del cielo”, scrive la studiosa (p. 53).

Nelle copie, infatti, non si vedono le stelle e la Via Lattea. Elsheimer, dunque, semplifico, era a conoscenza del telescopio galileano e la sua immagine pittorica è propriamente scientifica, tanto da indurre ricercatori astronomici ad identificare nel 2005 quel plenilunio di Elsheimer nella notte del 16 giugno del 1609, sei mesi prima della sua scomparsa.

È presumibile che anche Malaparte conoscesse questo famoso piccolo rame, visto durante il suo peregrinare in Europa negli anni della guerra; del resto il riferimento al paesaggio seicentesco italiano dei pittori stranieri, come Poussin e il Lorenese, risultano alcune volte citati anche in La pelle.